بيروت مدينةٌ «مقسّمة طائفيًا»؛ توصيف بات أشبه بحقيقة أزلية لا يكاد أحد يشكّك فيها. لكن بيروت لم تكن مقسّمة، بل جرى تقسيمها طائفيًا، وغالبًا عبر العنف والمجازر، كما في مجزرة الكرنتينا. وإذا كان 13 نيسان 1975 هو التاريخ الرسمي لانطلاق الحرب الأهلية، فإن 19 كانون الثاني 1976، بحسب ديالا لطيف، يمثّل بداية عملية إنتاج جغرافيا طائفية عبر العنف.

لا داعي لأن تكون من سكان بيروت لتلاحظ كيف أن المدينة مقسمة على أسس طائفية. التغيرات بين الأحياء– بعضها طفيف وبعضها الآخر صارخ– تشير إلى الهوية الطائفية للسكان والمكان نفسه. التحوّلات الجمالية والبروباغاندا السياسية التي تظهر من خلال الأعلام أو صور الشخصيات السياسية، وحتى دور العبادة، كلها علامات واضحة على الانتماء الطائفي لكل منطقة.

غالباً ما تكون التغيرات بين مكان وآخر عميقة. فسكّان منطقة معيّنة غالباً ما لا يشعرون بالراحة في أحياء مناطق أخرى، أقلّ ألفة لهم. الطائفية ليست مجرد انقسام مفاهيمي أو سياسي، بل هي في المقام الأول معاشة من خلال البناء اليومي للمدينة وجغرافيتها العاطفية. لا تزال الأجيال الأكبر سنّاً تحمل إحساساً حياً بخط التماس، متذكرةً بناءه وفرض نظام لم يكن موجوداً من قبل.

لم تكن بيروت دائماً على هذا الحال. فالمنطق الطائفي ليس جوهراً ثابتاً أو قدراً محتوماً في المدينة، بل هو منطق تمّ إنشاؤه، ونشأ معه الفهم والتصوّر الطائفيّان. هذا التقسيم الطائفي للمدينة، الذي أصبحنا نعتبره أمراً عادياً، يبلغ هذا الشهر عامه الخمسين. أضع بدايته في 19 كانون الثاني 1976، في اليوم الذي خططت فيه الميليشيات المسيحية ونفذت هجوماً منسقاً على حي الكرنتينا، أسفر عن مجزرة واسعة النطاق، فضلاً عن واحدة من أولى عمليات النزوح الجماعي بدوافع طائفية في الحرب الأهلية اللبنانية. فإذا كان 13 نيسان 1975، يوم مجزرة البوسطة الشهيرة في عين الرمانة، يمثّل التاريخ «الرسمي» لبداية الحرب، فإنّ 19 كانون الثاني يمثّل علامة فارقة أخرى ونقطة اللاعودة، عندما أصبحت الانقسامات الطائفية راسخة مادياً في المدينة وتقسيم أحيائها. وفي العودة إلى المرحلة التي سبقت هذا الانقسام، يمكن بدء مساءلة الجذور الهيكلية والمادية للطائفية.

ما قبل الانقسام

حتى 19 كانون الثاني 1976، كانت الكرنتينا حيًّا يتطوّر فيه المكان والناس معًا في تفاعل مستمرّ. الكرنتينا هي أوّلاً، وقبل كل شيء، منطقة ميناء بيروت، التي شهدت إصلاحًا كبيرًا في عهد إبراهيم باشا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، بما في ذلك إضافة حَجْر صحّي لعزل المسافرين ومنع انتشار الأمراض في المدينة. أعطى الحَجْر الصحي الحيّ اسمه: الكرنتينا (من الإيطالية «كوارانتينا» أي أربعون يوماً). عقارياً يُعرف الحي بمنطقة المدور، وفي العامية يسمى ايضاً المسلخ والكرنتينا.

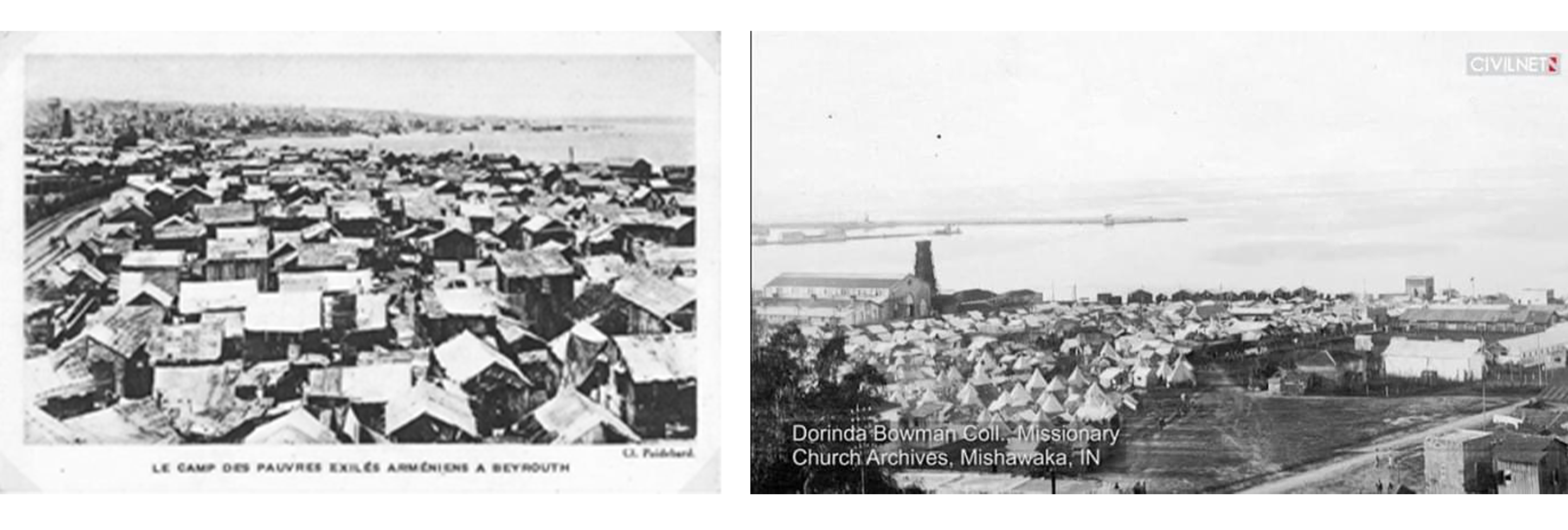

استقطب موقع الكرنتينا بين الميناء ونهر بيروت الصناعات طوال أواخر العهد العثماني وفترة الانتداب الفرنسي، وأهمها: مسلخ بلدية بيروت وأكبر معمل لطحن القمح في المدينة والعديد من مصانع الإنتاج. للحفاظ على هذا النمو الصناعي، احتاج الحي إلى يد عاملة. بدأت مجتمعات المهاجرين في الاستقرار في الكرنتينا بالقرب من أماكن عملهم، وأولهم قبائل عشائرية وبدوية استقرت في الحي، جذبهم المسلخ. ومنذ ذلك الحين، أصبح يشار إليهم باسم عرب المسلخ لأنهم سيطروا على تجارة الماشية.

في أوائل العشرينات من القرن الماضي، شهد الحيّ إنشاء أحد أوّل مخيمات اللاجئين لاستضافة الأرمن الفارّين من الإبادة الجماعية. جلب هؤلاء الوافدون الجدد حرفهم ومهاراتهم، لا سيما في صناعة الجلود والنحاس، ممّا ساهم في تعزيز النمو الصناعي في الكرنتينا. ابتداءً من أوائل الثلاثينيات، عندما بدأ الأرمن في الاستقرار في مساكن شرعية، تركوا وراءهم أكواخاً تنكية فارغة- وهي ثكنات مؤقتة مبنية من موادّ معاد تدويرها تعرف بالتنكيات- في منطقة صناعية مزدهرة بحاجة إلى عمالة رخيصة ومؤقتة. وصل العمال الأكراد والسوريون أولاً، بحثًا عن عمل. بعد نكبة 1948، انضمّ إليهم الفلسطينيون، وسرعان ما تبعهم الجنوبيون، خاصة من القرى الحدودية، والبقاعيون.

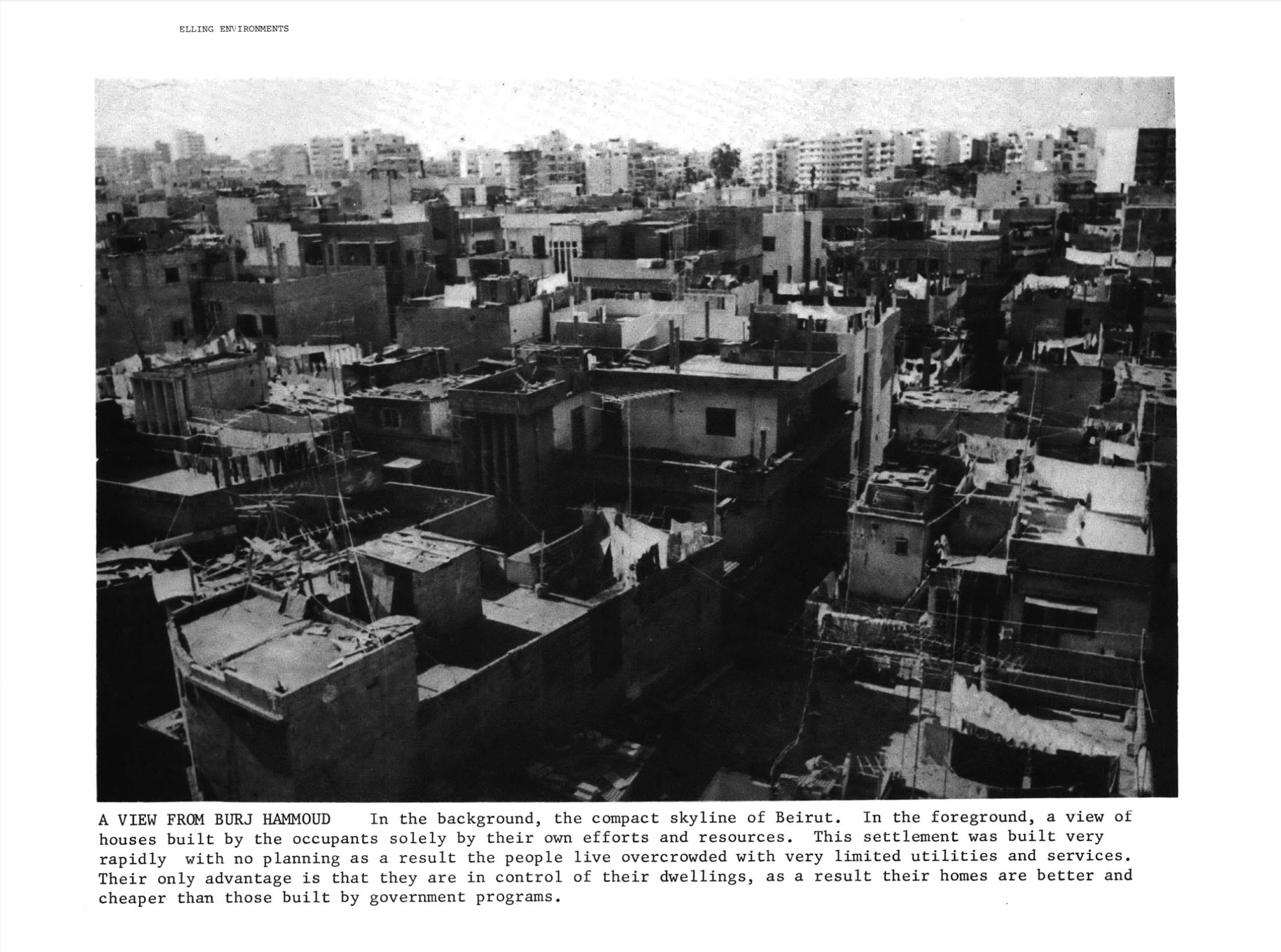

استقرّت هذه المجموعات المختلفة على مقربة من بعضها بعضاً، ممّا حوّل الكرنتينا إلى فسيفساء حقيقية من الطوائف والإثنيات. استقر الكثيرون في مخيم اللاجئين السابق، ممّا ساهم في تحويله إلى أكبر مستوطنة عشوائية في المدينة. والأهمّ من ذلك، أن الكرنتينا لم تكن مجرّد مساكن عشوائية. فقد ضمّ الحيّ أيضًا مساكن شرعية، بناها بشكل أساسي أولئك الذين يملكون الحق القانوني في التملك: مواطنون لبنانيون، بمن فيهم عرب المسلخ، وأرمن حصلوا على الجنسية حديثًا. عاشت المجموعات المختلفة معاً بانسجام، متضامنة ومتساندة عبر الطوائف والطبقات. كما قال أحد الأساتذة الفلسطينيين الذين كانوا يدرّسون في الحي:

كان السواد الأعظم من سكان هذه المنطقة من الفقراء والمعدمين حيث كانت بيوتهم من التنك والخشب، وقد تركوا مدنهم وقراهم والتجأوا لهذه المنطقة لكسب العيش. رغم ذلك، كان الناس يعيشون في جو من الحب والأمان والتعاون في ما بينهم، وكانت فئة من أغنياء المنطقة تساعد في تسديد أعباء الحياة عن بعض الفقراء من سكان المنطقة. محادثة شخصية مع الكاتبة، مدرّس فلسطيني سابق (03/08/2019).

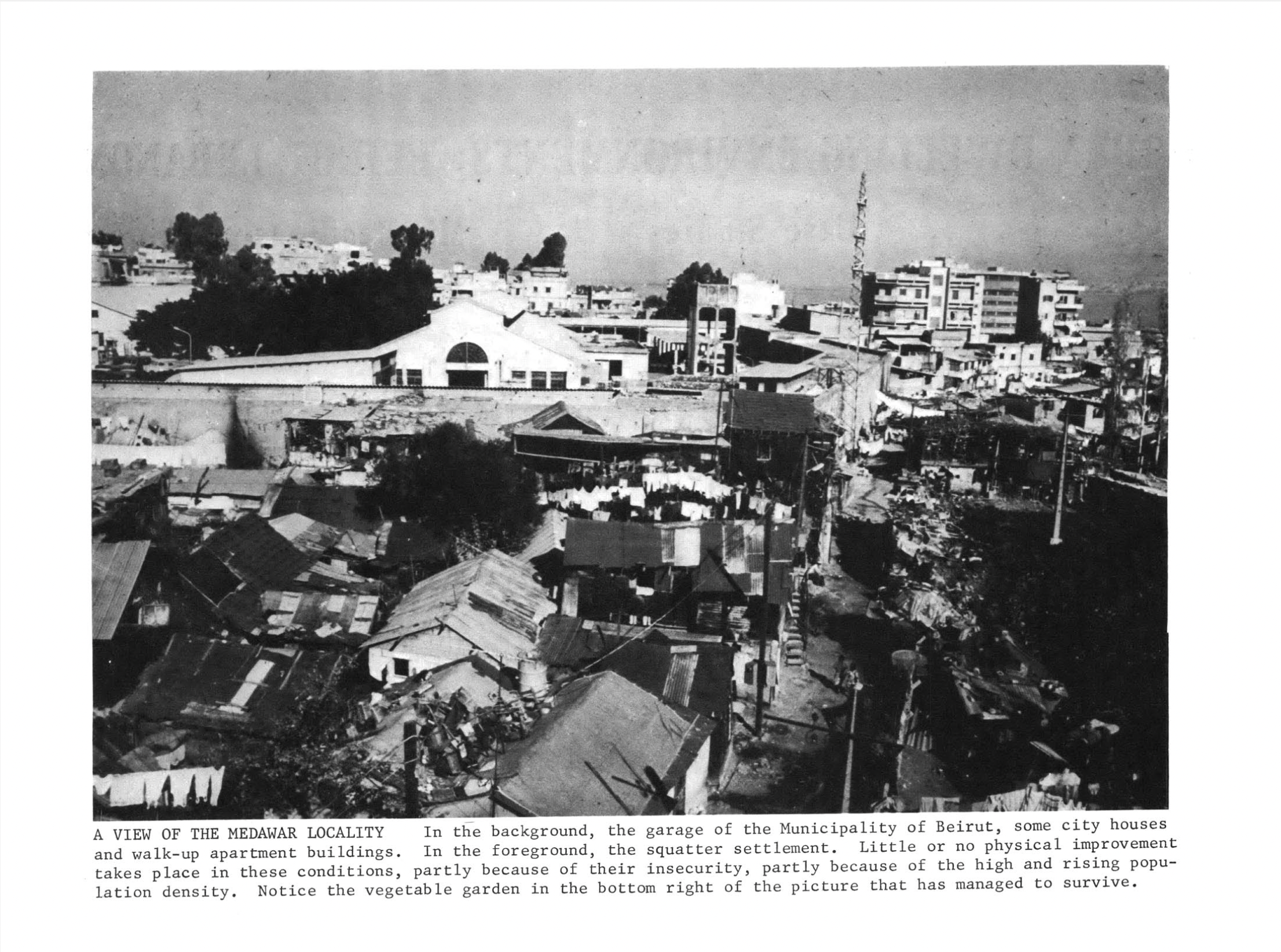

صور لمنطقة الكرنتينا (أحمد تقي، Urban dwelling environments: Beirut, Lebanon; case studies: Mkalles Housing Project، 1974).

إرث الحقبة الاستعماريّة

عكس تطوّر الكرنتينا إلى حيّ عشوائي مختلط نمطاً أوسع لحقبة ما بعد الاستعمار. مثل العديد من المستعمرات السابقة، كان اقتصاد لبنان في فترة ما قبل الحرب الأهلية يندمج في السوق العالمية. كما كتب منظّرو التبعية، اندمجت دول ما بعد الاستعمار مثل لبنان في الاقتصاد العالمي في مواقع التبعية كاقتصادات هامشية. بصيغة أخرى، ورثت بلدان الجنوب العالمي مسارات تنميتها من الحقبة الاستعمارية، حيث ارتبط اقتصاد الأطراف بالمركز الاستعماري السابق، وهي علاقة أُعيد إنتاجها من خلال التجارة الدولية. اتّبع لبنان هذا النمط، حيث تركز النمو في قطاعي الخدمات والتجارة في بيروت، بينما ظل التطور الصناعي محدوداً ومعتمداً على السلع المستوردة والأسواق الأوروبية.

كما أن التفاوتات الهيكلية في النظام الرأسمالي، الناشئة عن التباينات في الاقتصاد العالمي، كان لها تداعيات على الاقتصادات المحلية لهذه الدول الطرفية. كانت النتيجة الأبرز التنمية غير المتوازنة، خصوصاً مع تضخّم المدن المفرط لتلبية متطلبات التصنيع. ومع ازدهار المدن بفضل النمو الصناعي، عانت المناطق الريفية من انهيار الزراعة وإهمال الدولة، مما أدى إلى هجرة جماعية من الريف إلى المدن. ونتيجة لذلك، نمت الأحياء العشوائية حول المدن في جميع أنحاء الجنوب العالمي لإيواء هؤلاء السكان. وأصبحت تعرف باسم «الفافيلاس» والأحياء الفقيرة والمدن العشوائية.

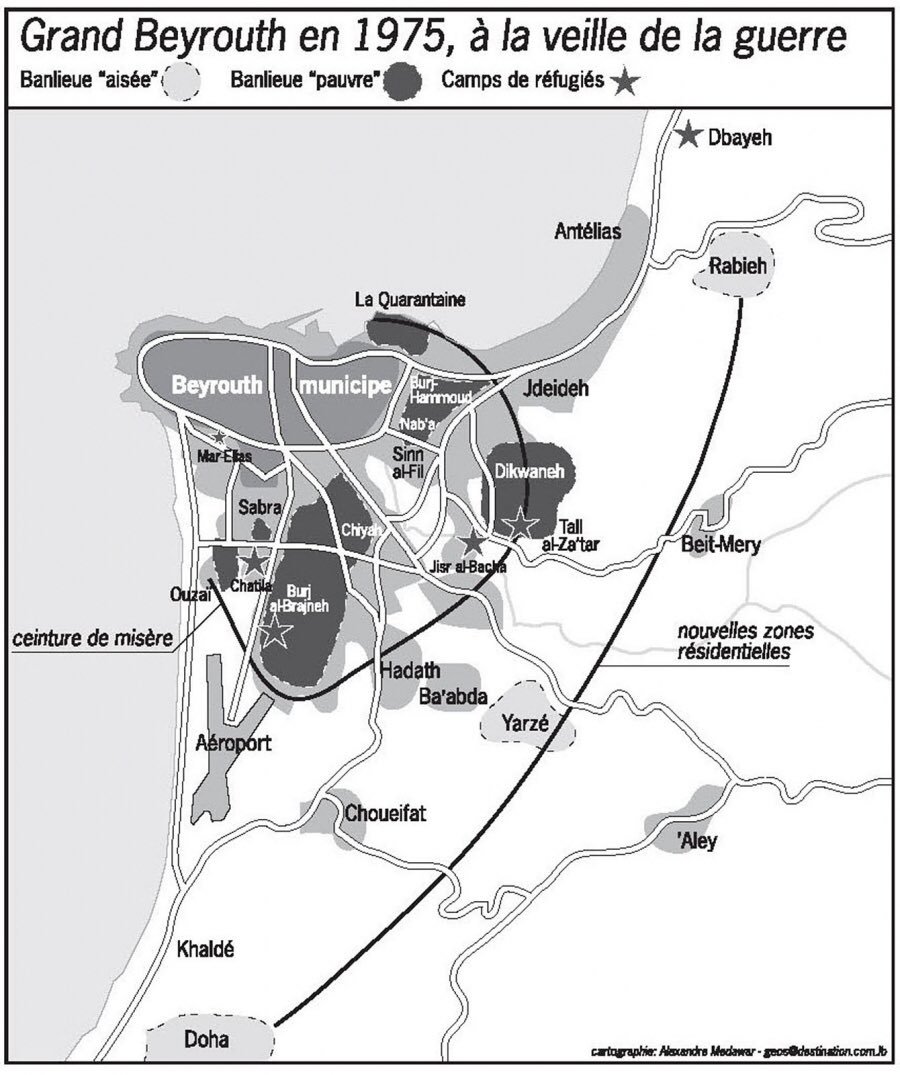

كانت الكرنتينا واحدة من حالات التضخّم الحضري التي تسارعت بعد الحرب العالمية الثانية. كما كانت مجرد نقطة واحدة من حزام الفقر المحيط ببيروت، والذي يُشار إليه أيضًا باسم حزام البؤس، ويتخلله مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مثل تل الزعتر وصبرا وشاتيلا، بالإضافة إلى أحياء الطبقة العاملة الأخرى مثل النبعة وطريق الجديدة.

كما هو الحال في سياقات أخرى في الجنوب العالمي، أدت التنمية غير المتوازنة إلى تفاقم الفوارق الطبقية وخلق طبقات بروليتارية جديدة، بما في ذلك العمالة المهمشة والمستغلة بشكل مفرط. كان العديد من اللاجئين والمهاجرين الذين استقروا في مساكن الكرنتينا العشوائية يعملون في أفضل الأحوال في وظائف يومية غير مستقرة في الميناء أو في الصناعات المجاورة، وفي أسوأ الأحوال كباعة متجولين و جامعي قمامة. ومن المثير للاهتمام أن الكرنتينا لم تكن مجرد مزيج من الطوائف والإثنيات، بل كانت أيضاً مساحة للتعايش الطبقي. فكانت هذه الطبقات شبه البروليتارية تعيش على مقربة من الطبقات البروليتارية الرسمية، مثل عمال المسالخ النقابيين أو معلمي المدارس المحلية، وكذلك الطبقات البرجوازية الصغيرة مثل تجار الماشية وأصحاب الأعمال الصغيرة.

على الرغم من الفقر ومستويات المعيشة المنخفضة، كانت الكرنتينا مكانًا للعيش المشترك والتضامن الحقيقي. كان تفاعل الناس فيما بينهم يتجاوز الفوارق الطائفية والطبقية والإثنية. بين ميناء بيروت ومسلخ بلدية بيروت وأكبر معمل لطحن القمح في المدينة (مطحنة باكاليان)، كان سكان الكرنتينا حجر الأساس في البنية التحتية للاستيراد والتصدير والغذاء في العاصمة. بعبارة أخرى، خلال تلك الحقبة، كانت الكرنتينا نافذة على الحياة اليومية وظروف العمل لقوة عاملة أساسية ومتنوعة أبقت المدينة تعمل.

محوٌ كامل

مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، أصبحت مناطق حزام البؤس في شرق بيروت نقطة صراع رئيسية، إذ كانت تحت سيطرة الفلسطينية. فقد اعتبرت القوى المسيحية هذه الأحياء جيوباً معادية ومسلمة داخل أراضيها. وكان موقع الكرنتينا نقطة استراتيجية بشكل خاص. يقع الحي عند المدخل الشمالي لبيروت، ويطل على نقطتي الوصول الرئيسيتين إلى المدينة من منطقتي المتن وكسروان اللتين يسيطر عليهما المسيحيون. أصبح الحي هدفاً واضحاً للقوى اليمينية.

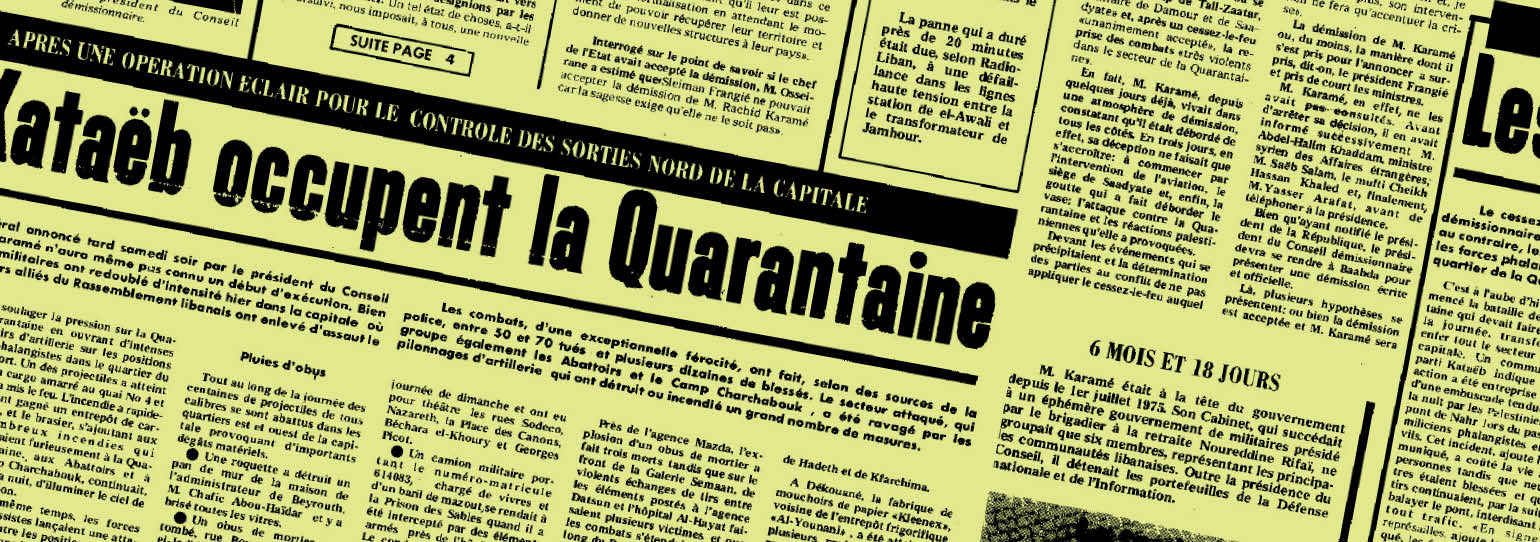

كان الهجوم الذي أدى إلى ما يعرف بمجزرة الكرنتينا، عبارة عن جهد منسق بين ميليشيات حراس الأرز والكتائب والنمور. ووصفت صحيفة «لوريان لو جور» الهجوم على النحو التالي:

مع إشعال النيران الأولى، انطلق مقاتلو الكتائب وحلفاؤهم نحو الكرنتينا، سيرًا على الأقدام أو في سيارات جيب مزودة ببنادق عديمة الارتداد، قادمين من منطقة الميناء تحت غطاء مدفعي لا هوادة فيه. لوريان لو جور (L’Orient le Jour)، «الكتائب تحتلّ الكرنتينا»، 19 كانون الثاني 1976، ص. 1.

بلغت مجزرة الكرنتينا ذروتها بعد حوالي ستّ ساعات من القتال، فجر يوم 19 كانون الثاني 1976. مع سيطرة الميليشيات المسيحية اليمينية بسرعة على المنطقة، تمّ تجميع المدنيين الذين ما زالوا على قيد الحياة وقتلهم أو تهجيرهم قسراً.

لا تزال ذكريات ذلك اليوم تطارد أولئك الذين نجوا منه، بعد خمسين عامًا. تتضمن الروايات الشخصية مشاهد مروعة لجثث مكدسة على الأرض، وأطفال يصرخون، ورجال يتمّ فصلهم وقتلهم بينما تتعرض النساء للاغتصاب. تتراوح تقديرات عدد القتلى بين 600 و 1500، حسب المصادر، ولا يزال مصير الكثيرين مجهولًا حتى يومنا هذا. وقد شكّل الهجوم اليومَ الأكثرَ تصويرًا في تاريخ الحي. فلأسباب لا تزال غير واضحة، سمحت القوى اليمينية للصحافة الدولية بمرافقتها. وأصبحت بعض الصور من ذلك اليوم رمزية ليس فقط للمذبحة، بل للصراع برمته. رجل يرتدي صليبًا كبيرًا على صدره ويحمل بندقية، قبل دقائق من إعدام عشرات الرجال المصطفين أمام الحائط. مدنيون يفرّون ووجوههم تعلوها نظرات الرعب. نساء يحملن أطفالهن، يصرخن ويبكين. مقاتلون منتصرون يحتفلون بفتح زجاجة شمبانيا. تستمر المشاهد المروعة. وأصبحت فرانسواز ديمولدر أوّل امرأة تفوز بجائزة الصورة الصحفية العالمية للعام 1977 عن صورة التقطتها في ذلك اليوم لسيّدة مسنّة محجّبة تتوسل إلى مقاتل ملثم. كانت صورتها تمثيلًا مُركَّبًا، وإن كان أحادي البعد، لما كانت عليه المجزرة: حملة تطهير ضد المسلمين نفذتها الميليشيات المسيحية.

بعد ذلك، تم إحراق وتجريف حيّ تنكيات الكرنتينا. كما تمّ تدمير بعض المباني السكنية الشرعية لاحقًا باستخدام الهاون والديناميت. بعد بضعة أيام، أجرى داني شمعون، قائد قوات النمور وأحد المسؤولين عن الهجوم على الكرنتينا، مقابلة مع التلفزيون البريطاني من موقع الجريمة. مع تحرك الكاميرا، نرى حيًا مدمرًا تمامًا، دون أي أثر للتطور السابق. ووقف شمعون على ما أصبح الآن موقعًا تمّ محوه بالكامل، وتفاخر قائلاً:

لا، لم يكن ذلك قاسياً، لقد طُلب منهم فقط تسليم أسلحتهم والخروج من هنا بسلام. لكنهم لم يفعلوا ذلك. نُفِّذَت عملية عسكرية موجزة للغاية، ومُنِحوا حرية الوصول والمغادرة من هنا. ما جعل الأمر يبدو قاسياً هو أننا أزلنا الأكواخ من هنا. هذه ملكية خاصة ويمكن استخدامها الآن للتطوير. نحن في حاجة ماسة إلى الأراضي. أنا متأكد من أن الناس سيستخدمونها للتنمية المناسبة. ثايمز تي في، الحرب الأهلية اللبنانية 1976: عذاب لبنان، برنامج هذا الأسبوع.

يكشف تصريح شمعون، سواء كان ذلك عن قصد أم لا، عن صلة مخيفة: فهو يصوّر المجزرة صراحةً على أنها شرط مسبق ضروري لـ«التنمية المناسبة» للملكية الخاصة، ويربط العنف الطائفي مباشرة بالمصالح الاقتصادية. لم ينتهِ هذا السعي وراء «التنمية المناسبة» مع الكرنتينا، بل أُطلِقت حملة ممنهجة لتطهير شرق بيروت من السكان المسلمين. واصلت الميليشيات اليمينية حملتها، وكانت النبعة وتل الزعتر التاليتين. بحلول آب 1976، اكتملت حملتهم، وكذلك انقسام بيروت إلى شرقية وغربية.

صناعة مدينة طائفيّة

أطلقت مذبحة الكرنتينا عملية تحوّل لا رجوع منه: تكوين مدينة طائفية. وجاءت مجزرة الدامور لتكمل العملية. قام الهجوم على هذه المدينة الساحلية المسيحية، التي كانت تعتبر قاعدة لقوات الكتائب والنمور، كردّ فعل للحركة الوطنية اللبنانية على مذبحة الكرنتينا. وقعت المجزرة في 20 كانون الثاني، بعد عدة أيام من الحصار، مما أدى إلى نزوح الآلاف ومقتل حوالي 250 شخصاً. وتلا ذلك العديد من حالات النزوح الجماعي الأخرى طوال فترة النزاع- داخل بيروت، مثل تل الزعتر والنبعة، وخارجها، في الجبل- مما أدى إلى خلق جغرافيا طائفية في جميع أنحاء لبنان.

أنتج الانقسام بين بيروت الشرقية والغربية تغييراً ديموغرافياً، حيث تم ترحيل السكان المسلمين الذين يعيشون في شرق بيروت قسراً إلى المناطق الغربية، بينما أُجبر المسيحيون على الانتقال في الاتجاه المعاكس. منذ ذلك الحين، أصبحت بيروت مدينة منقسمة بين شرق وغرب، وهو انقسام لا يزال قائماً بعد خمسين عاماً في الفهم الجماعي للمدينة من قِبَل سكانها. واليوم، أصبحت بيروت واحدة من تلك المدن التي تعلم سكانها الواقع المكاني والزماني للطائفية. نزهة قصيرة عبر خط التماس السابق- المعروف بالخط الأخضر- توضح بسرعة كيف يمكن أن تكون الطائفية متجذرة بعمق في النسيج الحضري والعمراني.

قد تجد الجغرافيا الطائفية في بيروت أسسها في الحرب الأهلية، إلا أنها تُصان اليوم عبر منظومة من الأدوات تتمحور حول السيطرة على العقارات وتطويرها، وهو ما كان داني شمعون قد مهّد له مبكرًا، في مفارقةٍ تكشف تواطؤ الخطاب مع الممارسة. ففي السنوات الأخيرة، ظهرت فضائح متعددة: بلديات ترفض تأجير العقارات لطوائف معينة، ومجموعات تتبادل المساكن بشكل استراتيجي لاستعادة التجانس. فإذا كان العنف الوحشي قد خلق النظام الطائفي، فإنّ الواقع الحالي جاء ليعمقه ويحافظ عليه ويعيد إنتاجه من خلال الآليات اليومية لإدارة المدينة.

لكنّ العنف يظلّ الوجهَ الآخر للطائفية. القوة الوحشية، أو على الأقل التهديد بها، موجودة دائماً في النظام الطائفي. تُظهر الحرب الإسرائيلية المستمرة في لبنان بوضوح كيف أصبح هذا الانقسام الطائفي المكاني متجسداً في حياتنا اليومية. نحن ننتقل في الفضاء وفقاً لخريطة ضمنية للمناطق الآمنة مقابل المناطق الخطرة. أكدت هذه الحرب أيضاً أن الجغرافيا الطائفية أصبحت أساس التخطيط العسكري الاستراتيجي للهجمات على المدينة. كان هناك إجماع: كنا نعرف وهم يعرفون أي مناطق ستُضرب وأيها لن يُضرب.

يحدّد فهمُنا لبيروت كمدينة مبنية على شبكة طائفية، تجربتَنا اليومية فيها. نشأت أجيال في هذه المدينة الطائفية، لدرجة أصبح من الصعب معها تخيل واقع غير منقسم. الطائفية حاضرة في الحياة اليومية للبيروتيّين لدرجة أنها أصبحت حقيقة لا يمكن تغييرها، حقيقة خنقت خيالهم، وكما علمتُ مؤخراً، خنقت خيالي أيضاً حول ما يمكن أن تكون أو ما كانت عليه هذه المدينة.

دروس الكرنتينا

بدأت أفكر في الكرنتينا في عام 2017، في بداية مرحلة الدراسة للدكتوراه، حيث كنت مهتمة بمسألة النزوح ودوره في تشكيل المدينة. بدت الكرنتينا كحالة مثالية لدراسة هذه المسألة.

بين عامَيْ 2018 و2019، تحدّثتُ مع أكثر من مائة من سكان الكرنتينا السابقين والحاليين، في محاولة لفهم كيف كانت الحياة في المنطقة قبل الحرب. في الغالبية العظمى من هذه المحادثات، وصف الناس الحياة قبل الطائفية، في وقت لم تكن فيه الطائفة هي العامل المحدد لهويتهم أو حياتهم اليومية. كان الناس يكررون القول: «ما كان في طائفية بالكرنتينا» أو «ما كنا نعرف شو الطائفية!» وكان الناس أيضاً يربطون بدايتها بالحرب والمجزرة، قائلين «حولوها إلى قضية طائفية» و«بلعونا ياها للطائفية».

تحدثوا بحنين عن تلك الأيام: تقاسم الطعام مع الجيران الأكراد، واللعب مع الأطفال السوريين، وتلقي المونة من القرى الجنوبية. تذكروا وجبات رمضان المشتركة، وحفلات الزفاف في الشوارع التي جمعت الحي بأكمله، والجيران الذين يدعمون بعضهم بعضاً خلال الولادات والوفيات. تجسّدت بعض بقايا ذلك الزمن في حاضرنا. صادفتُ أزواجًا مختلطين بين الطوائف والجنسيات، أو شيوخًا لا يزالون قادرين على التحدث ببعض الكلمات الكردية أو الأرمنية. هذه روابط أصبحت غير واردة في مدينة اليوم المنقسمة.

يواجه الباحثون الذين يدرسون لبنان الطائفية باعتبارها واقعًا ثابتًا ولا مفرّ منه. ولم أكن مختلفة عنهم. في البداية، عندما سمعت روايات عن العيش المشترك، رفضتها باعتبارها رومانسية مفرطة عن زمن ضائع. استغرقني الأمر سنوات من التفكير والتباعد لأدرك أن التشويه كان مني، وليس منهم. لقد استعمرت الطائفية ذهني بعمق لدرجة أنها حدّت من قدرتي على تخيل عالم من دونها.

إذا كانت الكرنتينا قد علمتني درسًا، فهو أن الطائفية اللبنانية والتنمية الاقتصادية من موقع التبعية الهامشية هما حقيقتان متلازمتان. قد تبدو الطائفية كشعور شامل، لكنها ترتكز إلى المنطق الاقتصادي للتبعية. في فترة ما قبل الحرب، أوجد هذا المنطق الظروف الملائمة لظهور حزام البؤس. وفي فترة ما بعد الحرب، أعاد النظام الطائفي توزيع هذه المناطق. عندما أرغم سكان الكرنتينا على النزوح في عام 1976، استقروا على شواطئ المنتجعات السابقة، سان ميشيل وسان سيمون. استوعبت هذه المواقع لاحقاً مجتمعات نازحة أخرى، مما أدى إلى إنشاء مستوطنات الأوزاعي العشوائية بالقرب من مطار بيروت. لم يزُل حزام البؤس، بل نُقل إلى الأماكن التي اعتُبرت أقل ملاءمةً «للتنمية المناسبة».

تكمن الجذور المادية للنظام الطائفي في منطق الاقتصادات الطرفية- وهي طرفية على الصعيدين العالمي والمحلي. على الصعيد العالمي، يعمل لبنان كعقدة هامشية في اقتصاد موجه نحو تراكم رأس المال في الشمال العالمي. على الصعيد المحلي، تولد هذه الديناميكيات تنمية غير متوازنة وتفاقم الفوارق الطبقية التي تتكرر من خلال خصوصيات النظام الطائفي اللبناني. إن النعرة الطائفية التي يُفترض أنها فطرية، في تجلّيها المدني، تقوم على هيكل اقتصادي قائم على التبعية- هيكل يتطلب اليوم استمرار الانقسام الطائفي، وفي الكرنتينا استمرار تهجير سكانها السابقين.