مشاعر من حول الركام

بين الركام وحوله، تتجول بيننا، كالهواء، ثلاثة أفكار أساسية. القوة، الوعي، والكارثة الأخلاقية، وربما أشياء أخرى ومشاعر أخرى. تعيد طاحونة الحرب السؤال عن الذات إلى نقطة البداية. يتيح لنا الزمن هامشاً لكي نطمئنّ إلى وجودنا. ليس لأنّنا نفكّر، إنما لأنّ الخيال نفسه صار جزءاً من الوجود. لقد تقدّم الوعي حتى عاد إلى نقطة البداية: لم يعد موجوداً. ها نحن نتابع حياتنا بينما تستمر قربنا الأجساد بالتشتت، والأرواح بالفناء، جوعاً وقتلاً وإبادةً. كلّ ما نشعر به هو تلك البرودة الناتجة عن الخوف البطيء. ولا نملك سوى هذا الخوف المُستعمَل.

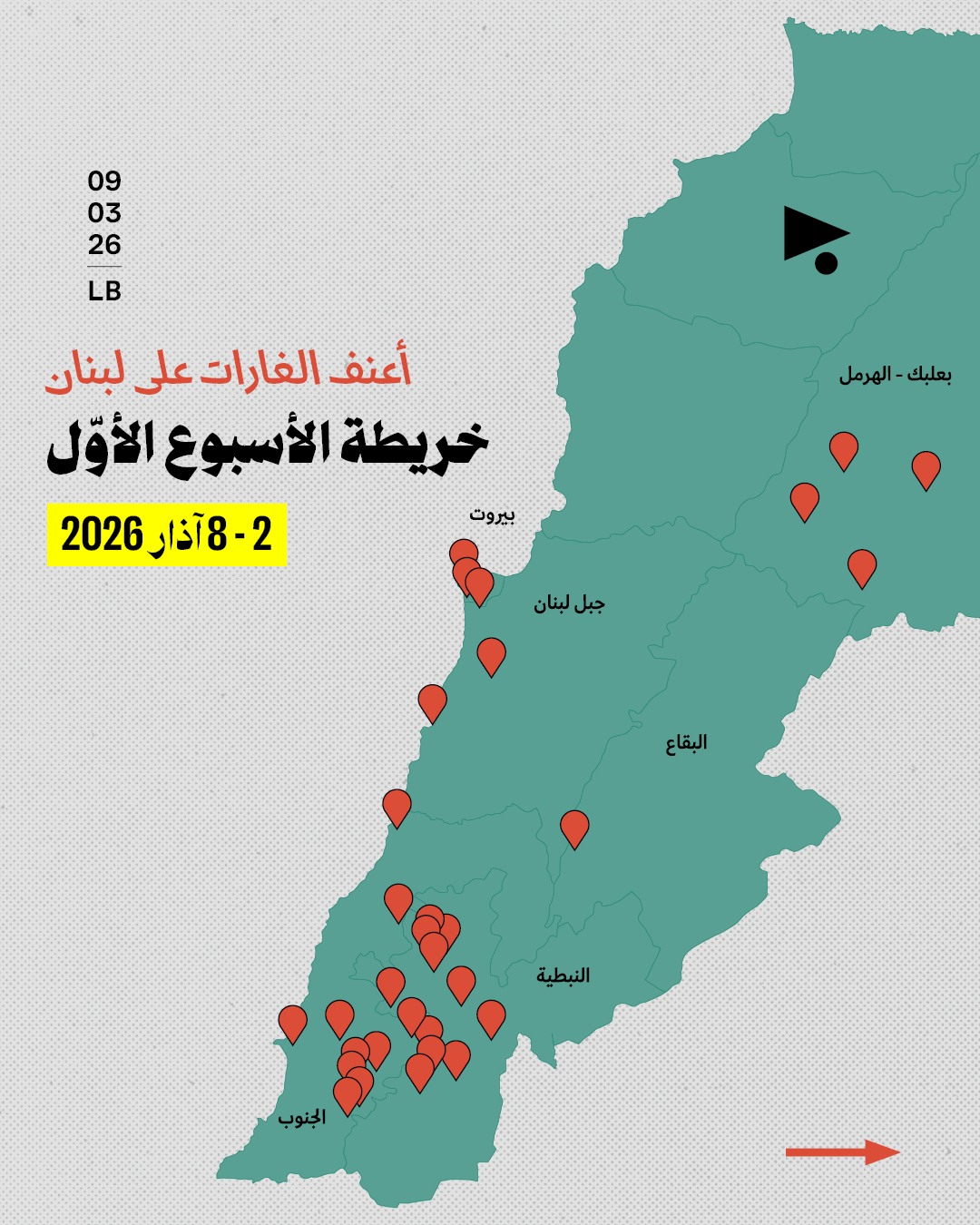

في جنوب لبنان، رغم ركوده وانكفائه الكئيب إلى جوانب الطرقات، ورغم أنّه يبدو منهزماً ومستسلماً، يتربّص الركام بالأمل. ركامٌ عنيف مثل صوتٍ يهدّد ويتوعّد بلا توقف. مِن تحت الأرض، إلى فوقها، يصل متذبذباً كالطنين. تختلط فيه بقايا الإسمنت المتفسّخ بأسياخ الحديد المهشّمة، ويختلطان معاً بذكرياتٍ صارت مالحة. ترزح تحته أفكار صدئة، تصوّرات عن ماضٍ لا يمضي؛ ومستقبلٍ لا يأتي.

يضعنا هذا الركام بالتحديد أمام احتمالات جديدة لم تكن يوماً في الحسبان: ما الذي يذهب مع الهزيمة وما الذي يبقى؟ يمكن بناء متحف كامل للمشاعر. لكنه سيبقى غير مرئي مهما فعلنا. الآن، لا شيء متاح سوى الإنكار. سيستغرق الأمر زمناً اضافياً لم يكن في الحسبان، لإكمال الزمن الأمّ. ذلك أنّه يبقى. ولكنه في الوقت نفسه، يشير إلى اختفاء قطعةٍ كبيرة من الزمن بوصفه خطاً متتابعاً لا يجب أن ينقطع، أو ما يسميه إيليا سليمان بمزيجٍ من الحزن، الرحمة، والتصالح مع الألم: «الزمن الباقي».

ركام فائض القوّة

ليس الشعور انفعالاً مجرّداً يمكن التخلّي عنه هكذا ببساطة. إنّه حصيلة تجارب أخلاقية تحدث من دون موافقتنا. وهو نتاج مجموعة خطابات وعلاقات لن تتوقف عن استنساخ نفسها. وفي حالة الجماعة المهزومة، لا يكون الشعور بفائض القوة- خاصةً عندما يكون جماعياً- شعوراً ينتهي فور انتهاء المعركة. ربما لا يعود فائضاً عن الواقع، لكنه، في الأصل، ليس ادراكاً كما تمّ تخيّله ببلادة، ولا موقفاً نفسياً تراكم بفعل صدمات مجرّدة. فائض القوة أكثر من شعور؛ إنّه تجمُّع عشوائي للأفكار والأحداث استوت عليه ثقافة الجماعة، وقد شيّدت حوله وعليه تصوّراً نهائياً للعالم. من دون ذلك الشعور، لا يعود العالم عالماً.

الركام ليس مرئياً دائماً. ولا تترك لحظة الانقطاع بين المشاعر القديمة والمشاعر المستجدة شرخاً بين الحقيقة والخيال وحسب، بل تنثر العواقب في كل مكان. شيء مثل علاقةٍ طويلة تنكسر من دون سابق إنذار، أو ببساطة مثل زجاجٍ يتشظى بعد انفجار. وفي لحظة الانكسار عينها، ستبذل الجماعة كل ما في وسعها للحفاظ على الماضي: ذلك الزجاج الذي تنظر عبره إلى نفسها.

فقدان القدرة على النقد الذاتي

أول ما يتبادر إلى الذهن، بعد الفقرتين السابقتين، هو خفض الصوت قليلاً. شيء يشبه أرقاً عميقاً. لكن ليست هذه أصعب العوارض. بينما يعكس الانتقال من «انعدام النقد الذاتي» إلى «فقدان القدرة على النقد الذاتي» وضعاً شديد التعقيد، تضع الهزيمة مشاعر الاستعلاء السابقة في مهب التساؤلات. وعبر ردّ تلقائي، يشبه استجابة الأعصاب للألم المباغت، تُفعِّل الجماعة آليات مقاومة الحاضر على نطاقٍ واسع. ترفض كل محاولة للمراجعة، وكل سؤال، وكل مطلب بمتابعة الحياة من حيث توقفت بدلاً من محاولة إكمالها من حيث كانت.

ولا ينبع الرفض من موقفٍ سياسي تقليدي وباهت معادٍ لخيارات سابقة، لاحقة، أو ماورائية، بل من سطوة خطابات السُّلطة المتجذّرة في المؤسسات التي تدير الحياة وتتحكم بالمصائر. العائلة، المدرسة، المنظمة الحربية، والأبدية بوصفها تعويضاً موعوداً. من هنا، تمثّل الموافقة على النقد، بحدّ ذاتها، شيئاً واحداً، هو مواجهة خاسرة مع القلق الناتج عن الخلاصة التي لا مفرّ منها: لم يكن فائض القوة سوى تراكم للأوهام، واستلاب واسع النطاق للإرادة الجماعية. كان حصيلة مشاعر ناتجة عن تجارب أخلاقية زائفة.

من نافل القول التأكيد أنّ هذه ليست دعوةً للاستسلام. ليست رغبةً دنيئةً لإلقاء اللوم على الضحايا بدلاً من الطائرات، كما هو دارج في الأدبيات الطائفية، وفي الردود الطائفية المضادة. لحسن الحظ، تعمل الطائفية خارج الوعي، وليس في داخله. السير في عكس اتجاهها ليس مستحيلاً في النهاية. أما هذا العرض، فلا يعدو أكثر من كونه محاولة لتتبُّع مجرى النهر، جنوباً وشمالاً، حيث صبّت، في النهاية، جميع الأوهام، بعد التحريف الطويل للمفاهيم، وبعد تفشي معارف طائفية مبتذلة عن الثقافة وعن المقاومة وعن الحرية. معارف أُنتجت بالقوة وتفشّت بالقوة، فجعلت من «ما بعد الاستعمار» بصيغته الطائفية البليدة خطاباً استعمارياً سامّاً بحدّ ذاته. واليوم، بتهالك القوة خيالاً وأفقاً، وفي سطوع الهزل الذي يعتري محاولات إعادة انتاج سردية الحرب الأهلية، حتى لغوياً وأدبياً، يجد الجنوب نفسه وحيداً في بياضٍ عظيم. في مساحةٍ هوياتية شاسعة.

النسيان الجماعي

يخيّم اليوم على المجتمع المكسور شعور عميق بالخجل، كما لو أنّ ذنباً تم اقترافه باسمه، أو كما لو أنّه اقترفه بنفسه من دون أن يقصد. ذنب الوجود في التاريخ. في هذا المكان، وفي هذا الزمان. لكن إذا تم استبدال الذاكرة بالتاريخ، ما الذي سيحدث للهوية الجماعية؟

ربما يكون الهاجس خلف تأكيد وجود طابع جماعي للهوية سبباً أساسياً لمرضٍ طويل. فتلك الهوية بالتحديد تشبه الأعصاب في الجسد. ليست مرئية تماماً أو حتى بسهولة، لكننا نشعر بوجودها ونعترف به. ونحن لا نملك تاريخاً، ولا نصنع تاريخاً. ذلك أن التاريخ في النهاية يملك كل شيء. لا أحد يملك تاريخاً خاصاً. ولا شيء تافهاً أكثر من القول: «لديه تاريخ طويل». كما لو أنّ الآخرين ليسوا جزءاً من ذلك الشريط الأفقي، أو أنّهم لم يمروا فيه بدورهم. مجرد أسماء ووجوه يمكن نسيانها، كما لو أنّها لم تكن. كما لو أنّ التاريخ مخصّص لأشخاص محدّدين. يدخلون إليه ويخرجون منه كما يشاؤون. نعرف التاريخ ونتعرف إليه مثلما نتعرّف إلى أعصابنا. لكن، هل نتذكّر هذا التاريخ فعلاً، أم أنه عملية معرفية تخضع لمعادلات السلطة وموازين القوى، في إنتاجها وفي توزيعها حصصاً شفهية ومكتوبة؟

عندما نتذكّر نكون أحراراً أكثر. نمارس طقساً لا يلزم أحداً غيرنا. تعني الذاكرة الحزن والفرح أيضاً. وهذه مشاعر شخصية حتى عندما تتخذ شكلاً جماعياً. فعندما يموت أحد ما، يتشارك عارفوه ومحبّوه الأحزان، ولكن لكلٍّ منهم حزنه الخاص. وفي النهاية، لا يمكن لأحدٍ- مهما امتلك من الطائرات، والصواريخ، والقنابل الذكية التي تستطيع إبادة جميع مظاهر الحياة- أن يستولي على حزن أحد آخر. والحزن والفرح شيء واحد على أي حال. الوعي شخصي، وعندما يصير جماعياً لا يعود وعياً... يصير صخرةً تقوم عليها الهوية؛ ووسيلة لاستحضار هيمنة الماضي.

يمثّل الماضي سباقاً دائماً وغير متكافئ بين الوعي والذاكرة. وفي لبنان كما في كل مكانٍ من العالم. هناك جماعة تتذكر حدثاً، بينما تنساه جماعة أخرى. لكن رغم ذلك، ثمة فارق معنوي هائل بين السرد والوظيفة عندما يتعلّق الأمر بما يتواتر عن الذاكرة، وذلك لاتصال الذاكرة بالهوية. وفي هذه المسألة، قد تكون لدينا في لبنان تجربة رهيبة لا مثيل لها في العالم. لقد قررنا أن ننسى مفقودي الحرب الأهلية. قصصَهم، أسماءَهم، وجوههم، ببساطة كل ما يتعلّق بوجودهم في الأساس. ليس لأنّ الإهمال الشنيع كان قراراً سياسياً. فذلك الإهمال البغيض ليس سبباً، بل كان من النتائج هو الآخر. وقد يكون السبب الظاهر الذي يقف على جانب الحقيقة في أحيانٍ كثيرة، هو أنّ المسؤولين عن الأمر لم يحاكَموا. وأنّه لم يتمّ التعامل معهم كمجرمين. حتى بعد العفو الذي منحوه لأنفسهم، لم يشعر أحد منهم بما يشعر به المُعفى عنه عادةً، فينزوي خجلاً إلى منزله ويحاول الاختفاء مختبئاً خلف جريمته. السبب الفعلي للنسيان هو الهوية الناقصة. إنّ تذكّر المفقودين، سيعني أنّهم جزءٌ من هويتنا كلبنانيّين، التي يجب أن نعترف بها ونتصالح معها.

تنتصب اللافتات الكئيبة بديلاً عن المنازل والذكريات. وترتفع صور الشهداء بديلاً عن حيواتهم وأصواتهم. تقدّم الابتسامات المتوقفة في زمن الصور تعويضاً رمزياً عن فظاعة الغياب. لكن كل هذا المشهد يشي بأنّ الشعور بالاكتمال ما زال قائماً. وأنّ التماثل ليس قناعاً، بل هو وجه آخر: الهزيمة هي النصر، والنصر هو النصر. ومن هنا، يعيد الأبد إنتاج نفسه اغتراباً عن الزمن وانقلاباً عليه.

ذات مرّة سأل محمود درويش: «هل كلنا شهداء؟» كان يعرف طبعاً أننا لسنا كلنا شهداء. لكنه كان يتصدى لوحش الاغتراب عن المكان وعن الزمان. أما ما يمكن فعله اليوم، فليس انتشال الركام عن الأرض، بل منع الركام من الركود في القلب، والتخلّص من هيمنة العنف على الوعي. هل يمكننا الانسحاب من ذاكراتنا، والتقهقر خلف جدران الحزن في أرضنا وفي صدورنا؟ ليس ذلك وارداً أيضاً. لكن يجب الاعتراف بالحاجة إلى الجسر لتجاوز الماضي بدلاً من المديح المتواصل للفناء. القوة والوعي يندرجان في علاقات سلبية لكنها قابلة للضبط والمعاينة، أما استغلال الهيمنة للسير بالمكسورين إلى الفناء، فكارثةٌ أخلاقية ما بعدها كارثة.